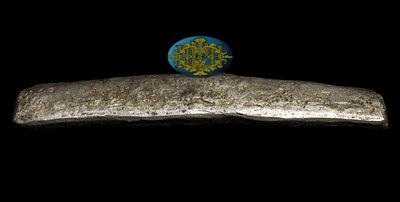

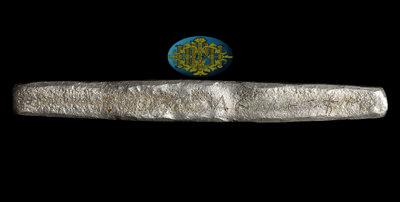

Новгородский рубль – это трёхгранный слиток продолговатой формы со скошенными под прямым углом краями, в сечении – полуэллипс, что характерно как раз для Новгорода. На верхней грани имеется неглубокая усадочная ложбинка и нанесено граффити: «ДЕМЕТЬЕВ» – притяжательное прилагательное мужского рода (обозначающее принадлежность вещи кому-то), предположительно, от имени Дементий. А если слиток принадлежал Дементию, то значит он – «Дементьев/ДЕМЕТЬЕВ». Подобные слитки традиционно датируются XIV – первой половиной XV веков.

История появления данного артефакта очень интересна и уходит корнями в глубь веков…

Торговля на Руси в X-XI веках в полной мере обслуживалась арабскими и византийскими монетами. Например, дирхемы династии Саманидов – до сих пор частые находки на южной территории современной России. Так что выпуск златников и сребренников – первых древнерусских монет, обусловлен не экономическими, а политическими соображениями, служа одним из знаков суверенитета русских правителей. Поэтому и златники, и сребренники не сыграли заметной роли в отечественной экономике и торговле. А когда в наступившем вскоре на Руси «безмонетном периоде» понадобилась новая расчётная единица, ею стал серебряный, реже – золотой слиток. Универсальный предмет, ценность которого полностью обусловлена его весом и чистотой металла, получил название гривны.

Изначально гривной называли золотой или серебряный обруч, который в качестве украшения носили на груди или на шее (как тогда говорили – загривке), отсюда и название. Но скоро «гривна» уже стала понятием, выполняющим целых три функции: весовой единицы, денежно-весовой единицы, денежно-счётной единицы. Тогда нему стали добавлять уточнение. Какая гривна? Например, «гривна серебра» – это одно, а «гривна кун», равная конкретному числу одинаковых западных или восточных монет – другое. В XII веке «гривна серебра», вес которой составлял около 204 граммов, равнялась четырём «гривнам кун», с весом примерно 51 грамм каждая.

В разных славянских землях «гривны серебра» отличались по весу и форме. Платёжный слиток, имевший статус «неразменного», то есть не предполагавшим деление на фракции, называли «монетной гривной». Одними из самых популярных были новгородские «монетные гривны».

Новгородскую гривну отливали в виде длинных серебряных палочек. Весовой стандарт для неё равнялся 204 граммам. Конечно, большинство сохранившихся образцов показывают большие допуски к стандарту. Выцарапанные имена владельцев слитков – не редкость для новгородских гривен. В XIII веке ими рассчитывались буквально по всей земле русской.

Наконец, огромным шагом вперёд в денежном обращении Древней Руси стал момент, когда гривна утратила свой «неразменный» статус. Ведь для расчётов часто требовались более мелкие фракции этой, достаточно увесистой денежной единицы. Слитки начали рубить – на две или сразу на четыре части. Из-за разрубленных слитков наиболее популярно в исторической и нумизматической среде происхождение слова «рубль» – от глагола «рубить». Правда, порой называют рублём не всю гривну, а только её отрубленную часть. И тогда возникает забавная ситуация, когда половину гривны можно назвать сразу и рублём, и полтиной одновременно. Представленный слиток сохранил свою целостность и представляет собой т. н. «рубль».